Boleh dibilang ketika kecil saya suka membaca. Biasanya abah yang dulunya membuka layanan perbaikan pompa air di rumah, setiap berapa hari sekali ngalor

(ke arah utara maksudnya ke kota, karena dari rumah ke kota arahnya ke utara) untuk belanja kawat/tembaga yang merupakan salah satu komponen wajib dalam kumparan pompa air. Setiap kali ngalor, beliau biasanya membawa oleh-oleh untuk saya dan adik saya yang pertama (karena si bontot belum lahir) berupa tuncep-tuncepan—sebutan keluarga kami untuk lego— atau bundel majalah bobo bekas. Nah karena harga lego lumayan mahal untuk dibeli setiap saat, abah lebih sering membelikan majalah bobo bekas. Saya lupa harganya kisaran berapa, tapi satu bundel biasanya berisi 3 majalah bobo edisi lama. Saya selalu antusias membaca isi majalah-majalah tersebut. Saya baca detail isinya mulai dari apakabar Bo?, Arena Kecil, Komik Paman Kikuk Husin dan Asta, Komik Bon dan Rong-Rong, Deni Manusia Ikan (Jadi ketahuan kalo udah tua ya), Negeri Dongeng dst. Bahkan beberapa cerpennya masih terasa lekat dalam ingatan saya sampai sekarang.

Di samping majalah bobo bekas, ketika SD saya juga suka membaca novel dan eksiklopedi. Syukur sekali saya dulu khatam ensiklopedi di sekolah sehingga saya jadi tau sedikit hal-hal kecil yang pada akhirnya kelak saya temui ketika saya dewasa. Hobi saya masih berlanjut sampai saya masuk SMP. Saya suka membaca novel-novel di perpustakaan karena kebetulan kelas saya dulu bersebelahan langsung dengan perpustakaan. Sampai-sampai ada novel yang saya pinjam sampai kurang lebih satu semester karena selalu saya baca berulang-ulang. Novel itu bahkan sampai rusak sehingga akhirnya harus saya carikan gantinya di kota.

Dari sekian banyak banyak buku yang saya baca ,saya mengakui bahwa buku fiksi masih mendominasi tema buku bacaan saya. Meskipun saya tidak memungkiri dulu saya suka sekali baca buku pelajaran IPS sampai-sampai saya hafal nama-nama negara dan ibukotanya serta keadaan geografisnya. Sayangnya kesukaan saya akan membaca mulai menurun ketika saya masuk SMA. Entah karena apa, saya merasa kurang sekali dalam membaca. Saya merasa hanya terpaku pada menghafalkan qur'an dan pelajaran-pelajaran di Aliyah yang memang cukup baru buat saya yang sebelumnya bersekolah di sekolah umum negeri—di Aliyah saya mengambil jurusan agama.

Ketiak saya kuliah, kegiatan seputar membaca semakin menurun lagi dibanding SMA karena membaca menjadi beban tersendiri justru bagi saya yang mengambil jurusan sastra. Akhirnya pada masa kuliah, saya hanya membaca buku-buku yang harus saya baca sebagai bagian dari kewajiban mata kuliah yang saya ikuti. Buku-bukunya rata-rata seputar teori sastra dan novel-novel klasik yang bahasanya sumpah bikin pusing tujuh keliling. Kalo sudah sudah seperti itu saya milih nyari ringkasan di shmoop—situs penyedia ringkasan-ringkasan novel klasik, astaghfirullah.

Ketika saya lulus kuliah saya mulai berusaha membaca lagi. Usaha yang sebenarnya sangat sulit karena selain butuh waktu, tenaga, tapi juga butuh uang yang banyak hehehe. Sampai sekarang usaha itu masih saya lakukan meski saya akui, lagi-lagi meski saya lulusan sarjana, saya masih prefer ke buku-buku fiksi dibanding non-fiksi. Meskipun membaca fiksi atau non-fiksi sebenarnya pun sama bagusnya.

Dari sekian buku yang saya baca selama ini, saya ingin bercerita soal 'beberapa buku yang membekas dalam ingatan saya,' berikut di antaranya

1. Harry Potter and the Socerer's Stone versi terjemahan Listiana Srisanti

Terlepas dari fakta bahwa saya memang penggemar Harry Potter, Novel ini selalu membekas dalam ingatan saya karena novel ini adalah kado ulangtahun saya kedua belas dari bulek saya. Saya baca novel ini kapanpun di manapun sampai rusak tak bersisa sekarang wkwk. Saya tidak ingin mengulik seputar ceritanya karena sekali lagi saya seorang Potterhead. Ceritanya buat saya jelas sangat bagus. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah terjemahannya maka saya sebut 'versi terjemahan.' Novel terjemahan sebagaimana buku terjemahan yang lain, tidak hanya karya dari penulis aslinya, melainkan juga karya dari penerjemahnya. Oleh karena itu penerjemah mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan pengalaman terhadap pembaca dalam menikmati suatu karya. Banyak orang yang menyerah membaca buku terjemahan tanpa menyelesaikan bukunya karena tidak menikmati gaya penerjemahannya. Penerjemah Harry Potter ini benar-benar memberikan pengalaman luar biasa bagi saya sebagai pembaca karena setiap kalimatnya menurut saya diterjemahkan dengan sempurna. Sehingga hal itu bisa membuat saya menikmati dialog-dialog di dalamnya termasuk jokesnya. Padahal beda jauh ya secara kultural cerita di dalam novel itu dengan realita yang kita rasakan sebagai pembaca. Potterheads di Indonesia khususnya, harus berterimakasih pada Bu Lis ini atas kerja kerasnya. Novel ini juga yang membuat saya semakin menghargai profesi penerjemah yang memang sangat sulit. Penerjemah ibarat penafsir yang mencoba berbagai cara agar terjemah yang dikerjakannya bisa diterima dengan baik oleh pembacanya tanpa mengurangi esensi dan gaya penulisan dari penulis aslinya.

2. Antologi Cerpen Jailangkung karya Krishna Mihardja

Buku ini saya baca pertama kali ketika duduk di bangku sekolah dasar. Saya kira dari judulnya, Jailangkung adalah buku cerita horor, tapi ternyata bukan. Buku ini berisi antologi cerita pendek karya Krishna Mihardja dengan tema besar sosial masyarakat. Cerita-cerita di dalamnya mencoba mengulik tradisi dan kepercayaan masyarakat kita yang masih kental dengan perkara-perkara mitos dan klenik. Isinya penuh pelajaran dan filosofi tapi cukup menyenangkan dibaca meski untuk anak SD seusia saya waktu itu, karena memang tokoh-tokoh di dalamnya rata-rata anak pelajar. Saya bahkan mengkhatamkan buku ini berkali-kali saking menariknya. Cerita pendek dari antologi tersebut yang menjadi favorit saya berjudul Tuyul, Filsafat Hampir, dan Guna-Guna. Sumpah kalo kalian ketemu buku ini wajib sekali kalian baca karena amat bagusnya.

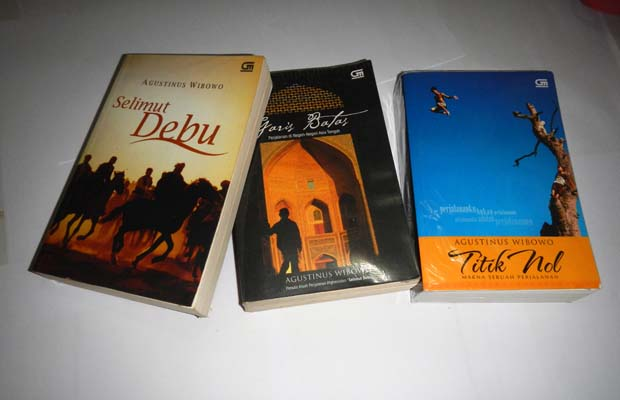

3. Memoar-Memoar Perjalanan Agustinus Wibowo ; Selimut Debu, Garis Batas, Titik Nol

Saya membaca buku-buku ini atas rekomendasi sahabat saya, Ulin kucrut. Saya akui memoar perjalanan Agustinus Wibowo bukan buku travel writing biasa. Gaya berceritanya buat saya sangat memukau. Apalagi beliau memang dulunya adalah seorang jurnalis. Negara-negara yang dikunjungi juga bukan negara tujuan wisata pada umumnya. Negara yang dikunjungi adalah negara-negara bekas Uni Soviet. Dengan sudut pandang seorang backpacker, buku ini juga memberikan pengalaman penjelajahan yang berbeda. Bertemu dengan masyarakat aslinya, mengetahui kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi apalagi sebagai negara bekas jajahan Soviet, Agustinus Wibowo benar-benar membawa pembacanya menelusuri jejak kemelaratan di negara dunia kedua. Apalagi ditambah kepiawaian penulis dalam mengambil potret juga menambah representasi dan referensi dari ceritanya. Setiap halamannya adalah tulisan berharga yang sayang dilewatkan. Cerita di dalamnya adalah pelajaran-pelajaran yang rugi untuk diabaikan. Saya pastikan kalo beliau menulis buku lagi, saya pasti akan beli. Pasti!

4. 21 Lessons for the 21th Century karya Yuval Noah Harari

Saya sudah punya tulisan sendiri yang membahas buku ini. Baca yaaa 21 Lessons for the 21st Century: Seni membela diri ala Yuval Noah Harari

5. Sang Pemimpi dari Andrea Hirata

Novel ini adalah seri kedua dari tetralogi Laskar Pelangi. Seumur-umur, saya baca ini dua kali. Pertama saat saya SMP, kedua ketika saya kuliah. Membaca novel ini pertama kali rasanya biasa saja, karena memang tujuan saya waktu itu memang menyelesaikan keeempat-empatnya, jadi tidak terlalu saya hayati tulisan-tulisannya. Tapi ketika saya membaca untuk kedua kalinya, saya mencoba hayati gaya bahasanya. Saya resapi kata-katanya. Ujungnya apa? saya menangis. Dasar sentimental. Saya jadi tidak heran dengan salah satu sahabat saya dulu, yang memang suka puisi, tergila-gila pada tulisan-tulisan Andrea Hirata. Bila ada kesempatan, saya ingin ulangi lagi membaca keempat seri dari Tetralogi ini.

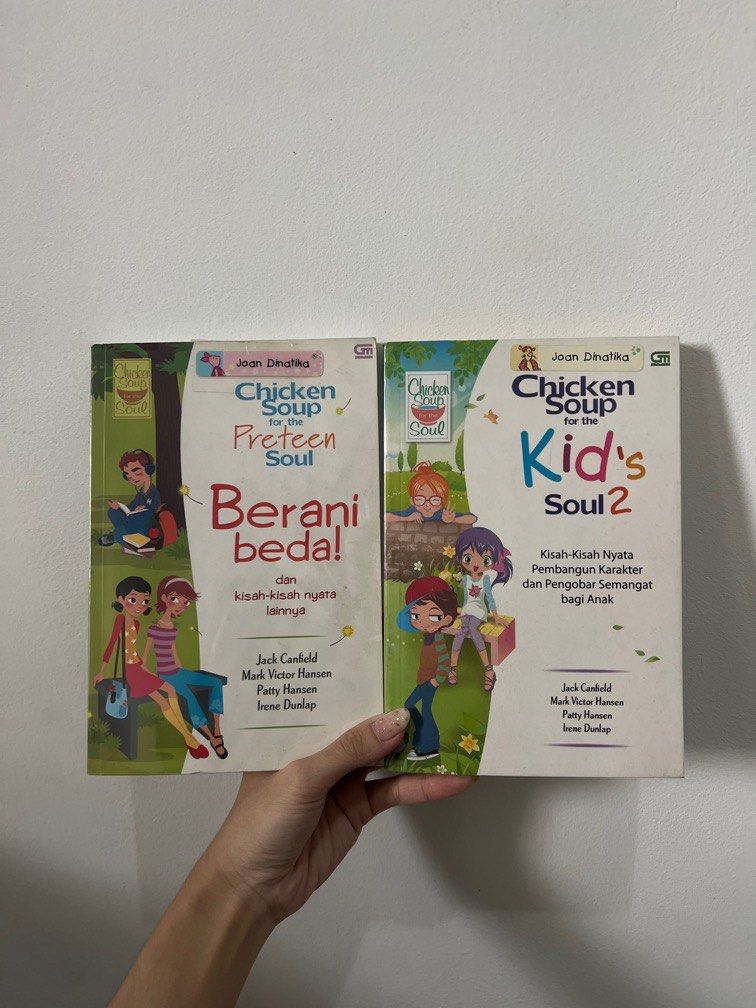

6. Chicken Soup for the Preteen Soul dan Chicken Soup for the Kids Soul

Buku ini secara harfiah berarti sop ayam untuk jiwa praremaja dan anak-anak. Kenapa sop ayam? sop ayam adalah comfort food orang barat, ibarat bakso mungkin kalo di Indonesia. Makanan yang menimbulkan kenyamanan bagi yang memakannya. Nah buku ini, ingin menimbulkan perasaan nyaman bagi pembacanya, maka mereka mengambil judul chicken soup. Ngomong-ngomong, buku ini mempunyai banyak seri. Ada yang untuk remaja, pra remaja, untuk kristian, untuk Afro-American dan seterusnya. Banyak banget. Apakah buku ini bagus? Bagus banget sih. Terutama yang sudah saya baca. Sangat memberikan insight baru soal cara kita melihat dunia. Buku ini juga yang membuat saya tahu lebih awal soal mental illness pada remaja jauh sebelum mental illness jadi topik pembicaraan akhir-akhir ini. Oya seri anak-anak sama pra remaja ini bentuknya beda ya. Kalo yang anak-anak pake ilustrasi gambar gitu semacam komik, jadi lucu banget. Ilustrasinya juga bagus banget pake style ala anime ghibli. Sedangkan yang untuk pra remaja, formatnya adalah tulisan-tulisan kiriman dari remaja-remaja yang mengalami guncangan-guncangan dalam hidupnya. Dua-duanya bagus dan menyentuh hati. Buku ini bikin saya sampai bela-belain pinjem ke perpus kampung sebelah.

Kalau kalian ingin mencoba membaca karya-karya Murakami, maka bisa dimulai dengan novel ini. Novel Tsukuru tanpa warna tidak terlalu tebal pun tidak tipis juga. Novelnya menceritakan soal medioker yang galau karena dirinya sama sekali tidak menonjol dibanding teman-temannya yang lain. Pesan saya jangan membaca ini ketika lagi galau ya. Karenan perasaan yang saya dapatkan setelah selesai membaca ini rasanya kosong. Tapi terlepas dari itu novel Murakami selalu punya ciri khas yang istimewa untuk dinanti. Oya novelnya mengandung konten dewasa dan ada yang hampir ngarah ke suicide, jadi mungkin perlu agak 'waspada' hehe. Buku bagus tapi karena after tastenya, saya belum berminat baca untuk kali kedua dan seterusnya.

8. Di Tanah Lada karya Ziggy Zesyazeoviennazabrizkie

Saya awalnya nggak terlalu tertarik sama karya Ziggy. Tapi suatu hari saya tiba-tiba terdorong untuk beli dan baca. Saya menyelesaikan bukunya dalam waktu satu hari. Setelah khatam, saya baru sadar kenapa buku-bukunya laris di pasaran. Gaya ceritanya tidak biasa, nama-nama tokoh yang diambil juga tidak biasa. Dan jalan ceritanya pun tidak biasa. Oiya jangan tertipu dengan sampul dan judulnya yang lucu, karena isinya nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Tapi kalo ada uang, saya pengen beli dan baca semua buku-bukunya Ziggy.

9. the Years of the Voiceles karya Okky Madasari

Novel ini sebenernya versi Inggris dari novel Okky berjudul Entrok. Entrok sendiri artinya kutang / underwear wanita (semacam bra). Saya sendiri memang baca versi Inggrisnya karena kebetulan diskon hampir 90 persen di Gramedia. Novel ini menceritakan perjuangan Marni, perempuan miskin yang juga penghayat keyakinan animisme. Seperti judulnya, years of the voiceless, tahun-tahun tanpa suara, Marni semenjak awal perjuangannya selalu dibungkam suaranya oleh orang yang lebih otoritatif karena statusnya sebagai kaum marjinal; perempuan, miskin, dan seorang penghayat keyakinan. Membaca novel ini membuat saya lebih berusaha lagi menjadi manusia sebaik-baiknya dengan memanusiakan orang lain dengan memahami sudut pandang kaum minoritas terutama penghayat keyakinan, yang di Indonesia sendiri sebenanya tidak terhitung jumlahnya namun jarang diketahui karena mereka tidak bisa mengakuinya di kartu kependudukan mereka. Btw, novel-novel Okky yang lain juga sangat menggugah hati dan tidak jauh-jauh dari representasi kaum-kaum minoritas. Menurut saya perlu dibaca untuk memperkaya sudut pandang agar kita semakin berempati pada orang lain.

10. Animal Farm karya George Orwell

Kayaknya nggak perlu banyak saya jabarkan karena novel ini sangat populer ya. Secara garis besar, dengan cerita berbentuk fabel, novel ini adalah alegori yang menggambarkan rezim komunis di Rusia di bawah kepemimpinan Stalin. Tagline yang sangat fenomenal dari buku ini, All Animals Are Equal / But Some Are More Equal Than Others, semua hewan adalah setara, tapi beberapa lebih setara dibanding yang lain. Isinya sudah jelas sih, kemuakan penulis terhadap rezim mereka. Bagus banget tapi buat saya cukup saya baca sekali aja.

.jpeg)